Die Lehrveranstaltungsevaluation (LVE) ist fester Bestandteil des universitären Alltags von Lehrenden und Studierenden – so jedenfalls die theoretische Annahme. Sie ist wichtig für die Qualitätssicherung an unserer Universität und soll insbesondere als Feedbackinstrument zu einer besseren Kommunikation zwischen Lehrenden und Studierenden beitragen.

Die Erfahrungen mit der Evaluation können in der Praxis sehr vielfältig sein. Während Lehrende über sinkende Teilnehmerzahlen bei der fragebogengestützten Evaluation berichten, kritisieren Studierende, dass die Befragungsergebnisse kaum kommuniziert werden. Um die theoretische Annahme, dass die LVE ein fester Bestandteil des Alltags an der Universität Potsdam sei, zumindest auf Seiten der Lehrenden zu beleuchten, wurden im Rahmen einer Befragung im Februar und März 2018 Daten von 326 Lehrenden bezüglich der LVE erhoben. Es stellten sich die Fragen, wie bekannt der vom ZfQ ausgearbeitete SET.UP-Fragebogen ist, warum die Evaluation durchgeführt wird und was mit den Ergebnisberichten passiert. Auf Grundlage der Ergebnisse sollen am Ende des Beitrags mögliche Änderungen der LVE diskutiert werden, damit letztendlich Lehrende wie Studierende vom Evaluationsprozess profitieren.

Drei von vier Lehrenden verwenden den SET.UP-Fragebogen

Die überwiegende Mehrheit der Befragten (85 %) gibt an, den SET.UP-Fragebogen zur LVE zu kennen. Genutzt wird SET.UP für die Evaluation der eigenen Lehre von 77 % der Lehrenden. Neben dem Onlinefragebogen gibt es noch weitere Möglichkeiten zur Evaluation im Sinne einer Qualitätssicherung, die von vielen Lehrenden parallel zum SET.UP-Fragebogen oder anstelle dessen angewendet werden: 63 % der Lehrenden evaluieren mit Hilfe einer Gruppendiskussion und 36 % verwenden einen eigenen Fragebogen. Knapp 11 % geben außerdem an, weitere Methoden zu verwenden (z.B. Zielscheibenabfrage, Feedbackpostkarte, Kofferpacken) und nur rund 4 % führen keine LVE durch. Neben dem SET.UP-Fragebogen bietet das ZfQ im Lehrendenbereich des Potsdamer Evaluationsportals für alternative Evaluationsmethoden die Möglichkeit zur Selbstdokumentation und stellt auf der Homepage zusätzlich Anregungen für alternative Evaluationsverfahren wie z.B. einen Leitfaden für Feedbackgespräche in der Lehrveranstaltung zur Verfügung.

Lehrende wollen die Lehre weiterentwickeln und Schwächen erkennen

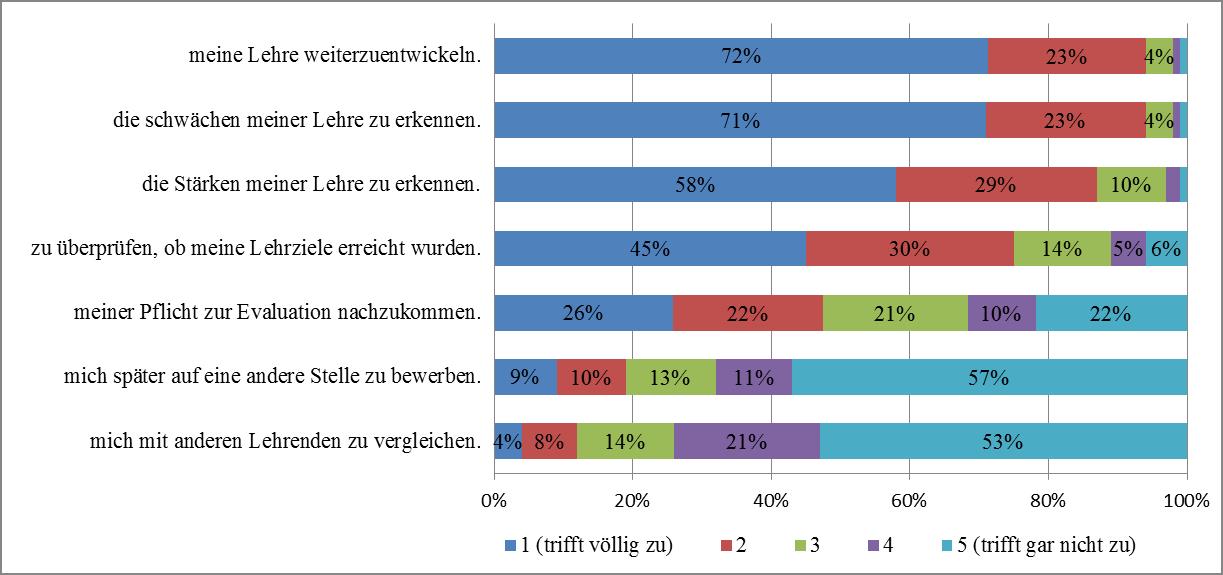

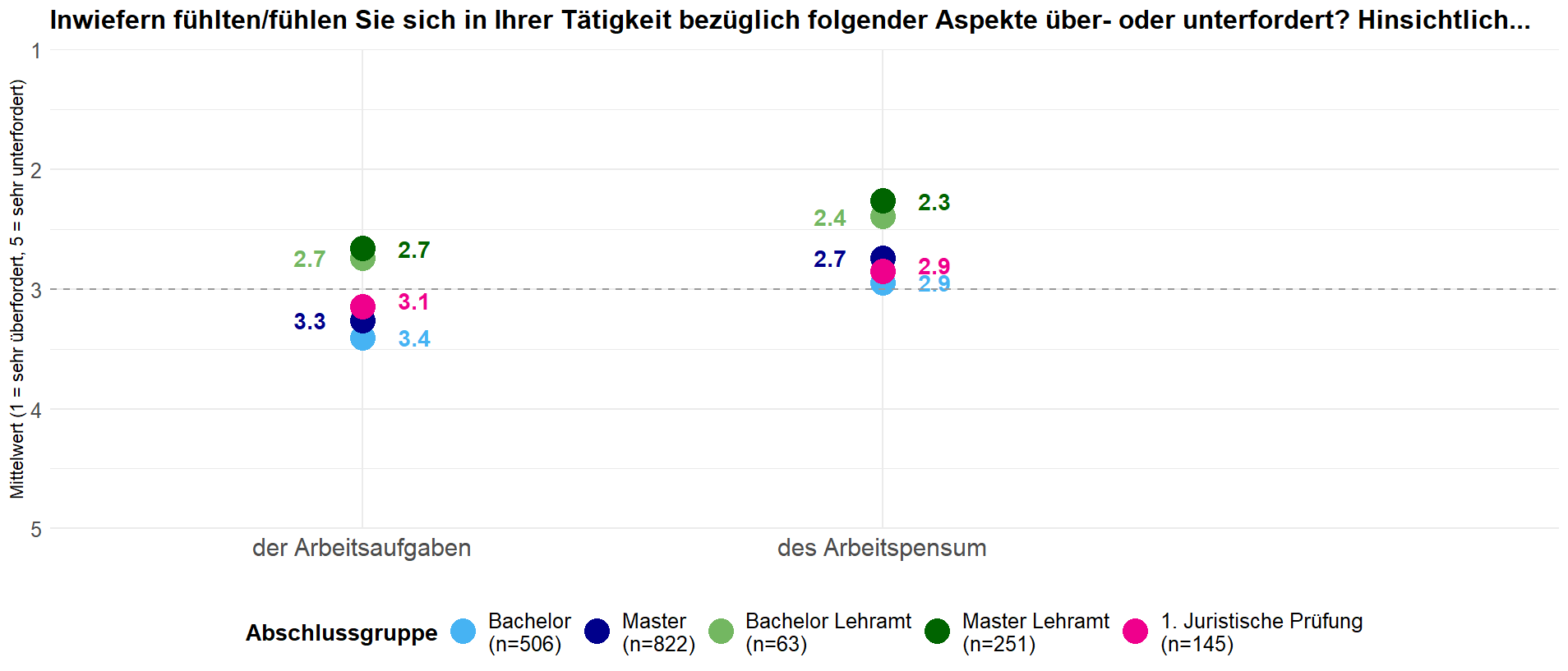

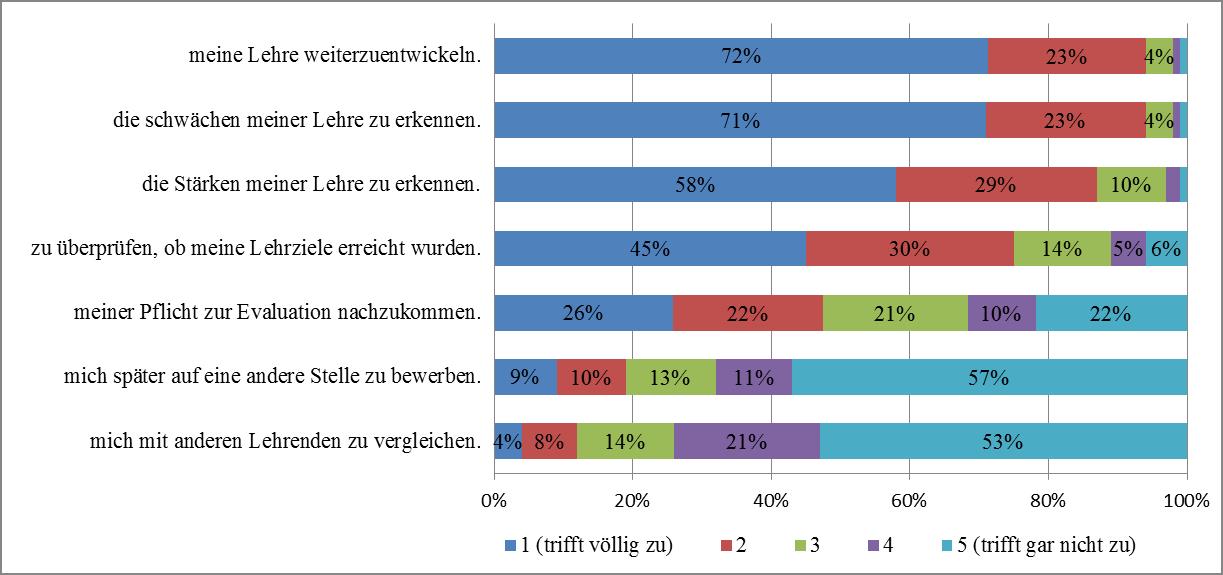

Neben der Bekanntheit des SET.UP-Fragebogens stellte sich ebenso die Frage, wofür die Lehrenden die Evaluation nutzen. Die Ergebnisse zeigen, dass die LVE in erster Linie der Weiterentwicklung der Lehre und Erkennung von Schwächen dient (siehe Abb. 1). Diesen beiden Aussagen stimmen 95 % bzw. 94 % der Lehrenden eher bzw. völlig zu. Mehr als 75 % nutzen sie außerdem, um eigene Stärken zu erkennen sowie Lehrziele zu überprüfen. Für die Bewerbung auf eine andere Stelle und den Vergleich mit weiteren Lehrenden wird sie hingegen nur selten genutzt.

In der Literatur lässt sich oftmals die Aussage finden, dass die Lehrenden die LVE als reine Pflichtaufgabe verstehen. Anhand der vorliegenden Daten lässt sich das nicht bestätigen. Nur knapp jeder Zweite gibt an, die Befragung durchzuführen, um der Pflicht zur Evaluation nachzukommen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Evaluation vorrangig nicht für Legitimationszwecke, sondern vor allem für die Weiterentwicklung der Lehre genutzt wird.

Abb. 1: Häufigkeiten: Ich nutze die Lehrveranstaltungsevaluation, um…

Abb. 1: Häufigkeiten: Ich nutze die Lehrveranstaltungsevaluation, um…

Ergebnisberichte von jedem Zweiten als hilfreich bewertet

Eine weitere Frage widmete sich den Ergebnisberichten der LVE mittels SET.UP. 48 % der Lehrenden finden die automatisiert bereitgestellten Ergebnisberichte zu den Lehrveranstaltungen hilfreich. 22 % bewerten die Berichte als durchschnittlich (teils/teils) und ebenfalls 22 % als eher oder gar nicht hilfreich, während 8 % angeben, die Berichte zum SET.UP-Fragebogen nicht zu kennen. Hinsichtlich der Ergebnisdarstellung und -kommunikation gibt es also noch Luft nach oben, auch wenn die Berichte für einen Großteil der Befragten bereits hilfreich zu sein scheinen. Eine Verbesserungsmöglichkeit bestünde darin, beim Lehrendenbericht von der tabellarischen Darstellung auf eine grafische Darstellung zu wechseln. Nach Vetterlein und Sengewald (2015)1 werden grafische Ergebnisdarstellungen in der LVE als besser und schneller interpretierbar angesehen, weswegen zukünftig auch vermehrt Grafiken statt Tabellen in die Ergebnisberichte von SET.UP integriert werden sollen. Wichtig ist, dass die Ergebnisse in einer verständlichen Art und Weise aufbereitet werden und die grafischen Abbildungen übersichtlich bleiben (vgl. Rindermann 2009)2.

Kommunikation zwischen Studierenden und Lehrenden fördern

In Bezug auf den Austausch mit den Studierenden berichten die Lehrenden, dass sie die Ergebnisse der Evaluation in der Lehrveranstaltung kommunizieren (56 %), diese den Studierenden zukommen lassen und im Kurs besprechen (15 %) oder den Studierenden zukommen lassen, ohne darüber zu reden (6 %). Daneben geben 23 % der Lehrenden an, die Ergebnisse den Studierenden überhaupt nicht zurückzumelden. Diesen Teil der Lehrenden für die LVE und Ergebnisdiskussion im Rahmen der Lehrveranstaltung zu sensibilisieren, stellt eine lohnenswerte Aufgabe dar, um tiefergehende Reflexionsprozesse anzuregen.

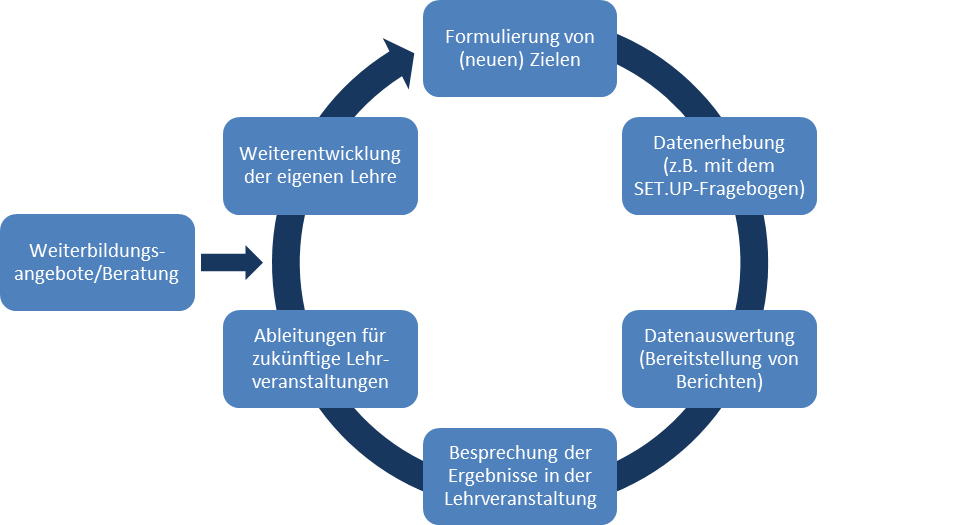

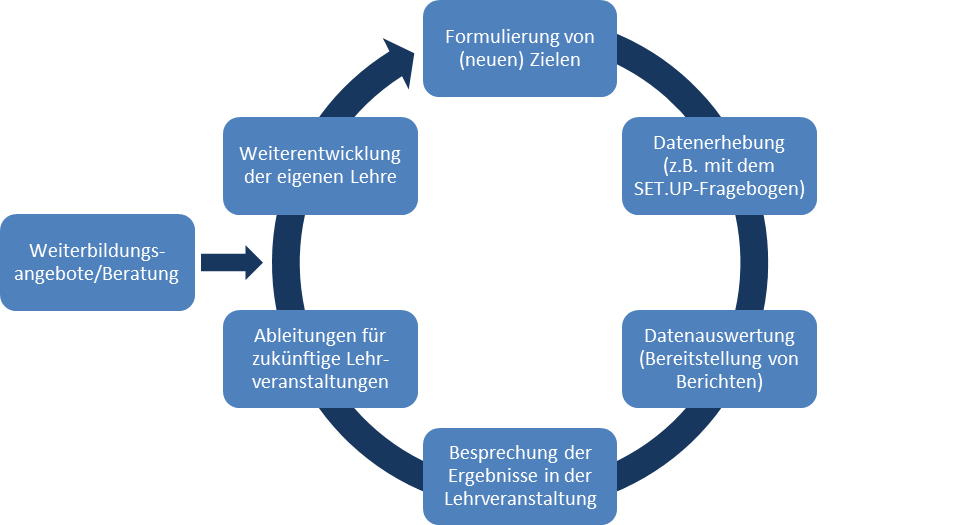

Abb. 2: Evaluationskreislauf nach Deming 1982 (eigene und erweiterte Darstellung)

Die Besprechung der Ergebnisse sowie die Ableitung von Maßnahmen gehören ebenso zum Evaluationskreislauf wie die Befragung (siehe Abb. 2). Im direkten Austausch zwischen Lehrenden und Studierenden können umfangreichere Reflexionsprozesse angeregt und Lösungsansätze zusammen erarbeitet werden, um die Weiterentwicklung und Verbesserung der Lehre voranzutreiben. Die vermehrte und effektive Anwendung eines solchen Rückkopplungsprozesses kann als „Kür der Lehrveranstaltungsevaluation“ bezeichnet werden.

Damit die Lehrenden die LVE dazu nutzen können, um wie bisher Schwächen zu erkennen und die Lehre weiterzuentwickeln, bedarf es eines entsprechend aussagekräftigen Rücklaufs. Die Ergebnisrückmeldung der Lehrenden kann ihren Teil dazu beitragen, dass mehr Studierende ihre Chance zur Mitgestaltung der Lehre nutzen, sodass es zu einer Erhöhung der von den Lehrenden als gering wahrgenommenen Rücklaufquoten kommt. Auf der anderen Seite profitieren auch die Studierenden von der Ergebnisrückmeldung in der Veranstaltung, da der Nutzen der LVE für die Studierenden sichtbar wird. Wenn die Lehrenden erste Ableitungen zur Verbesserung der Lehre mit den Studierenden diskutieren, kann das die Motivation steigern, am Evaluationsprozess teilzunehmen. Schlussendlich ziehen sowohl die Lehrenden als auch die Studierenden ihren Vorteil aus einer offenen Kommunikation über die LVE und tragen zur Weiterentwicklung der Lehre bei.

1 Vetterlein, A./Sengewald, E. (2015): Ergebnisdarstellung in der Lehrveranstaltungsevaluation. Effekte verschiedener Berichte auf die Qualität von Lehrveranstaltungen. Diagnostica, 61 (3), S.152-162. Hogrefe Verlag, Göttingen.

2 Rindermann, H. (2009): Lehrevaluation. Einführung und Überblick zu Forschung und Praxis der Lehrveranstaltungsevaluation an Hochschulen. Verlag Empirische Pädagogik, Landau.

Abb. 1: Häufigkeiten: Ich nutze die Lehrveranstaltungsevaluation, um…

Abb. 1: Häufigkeiten: Ich nutze die Lehrveranstaltungsevaluation, um…